출판 시장, 현실과 비현실 사이

프랑크푸르트 북페어의 공식 행사 2일차이고, 도서전에 참여한지 3일차가 되는 날입니다! 오늘 보고 들은 것을 전하기 앞서, 지금 떠오르는 감정을 얘기하자면 즐겁습니다. 일단은 눈이 즐겁습니다. 그리고 눈이 즐거운 와중에 출판 시장에 대한 많은 생각이 들었습니다.

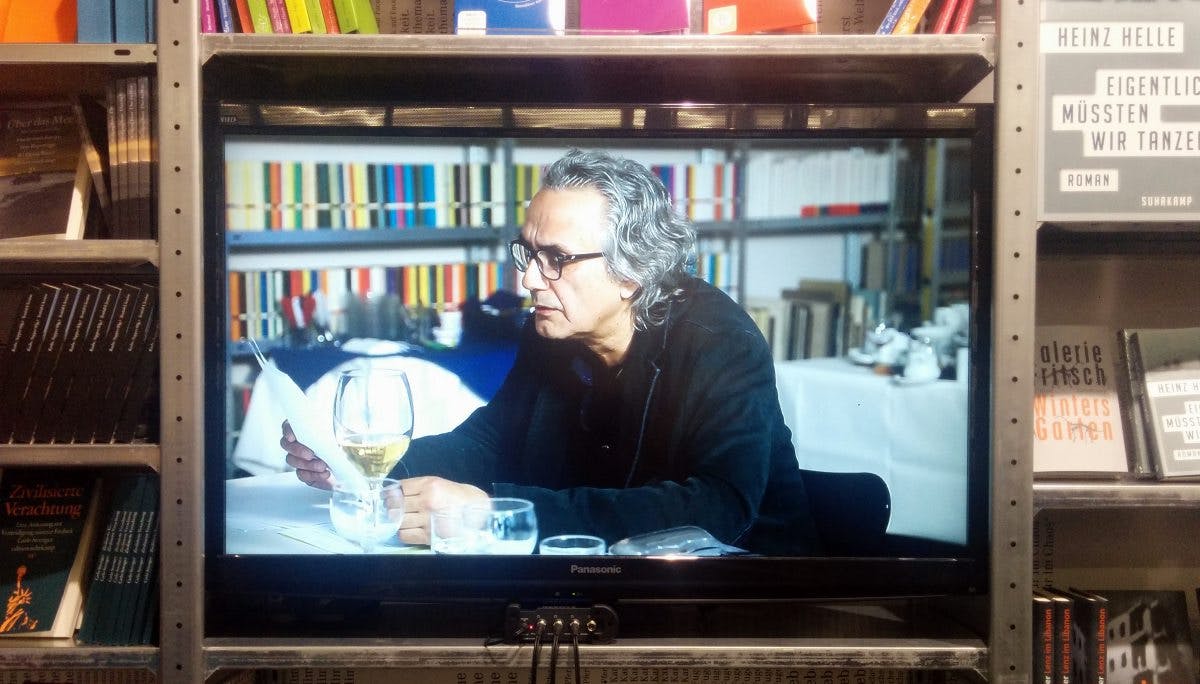

깐깐한 주인장이 매일 조금씩 자리를 옮기며 운영하는 작은 서점을 옮겨온 듯한 부스. 휘황찬란하게 꾸민 큼직한 부스. 햇살 드는 날 초대받아 방문한 친구집의 멋진 부엌 같은 부스, 샌프란시스코의 블루보틀까지는 아니지만, 깔끔한 찻집 혹은 와인 바 같은 느낌의 부스. 모두 출판사가 차린 공간입니다.

각 회사가 처한 상황을 타국에서 온 방문자나 주말에 들이닥칠 독일의 독자들은 알지 못하겠지만, 이 모습들이 제가 본 출판사가 독자(고객)을 맞이하는 마음가짐이었습니다. 이건 제가 그 동안 취재한 IT 분야에서 단어를 차용하자면 기능을 덮어쓸 UI와 UX가 아닐까요.

취지가 좋고 기능이 멋진 소프트웨어라도 UI와 UX가 사용자를 사로잡지 못하면 만든 팀의 지인이 써보는 선에서 그칠겁니다. UI와 UX가 안 좋음에도 불구하고 기능이 우수하다면 사용자가 생기겠으나, 그런 빌리언셀러에 버금가는 소프트웨어는 많지 않을 거라고 생각합니다.

제가 무언가 대단한 걸 본 것처럼 말씀드렸습니다만, 이곳 프랑크푸르트 도서전에 참가한 출판사가 부스를 꾸미는 건, 책을 출간하며 책 표지를 디자인하는 일과 크게 다르지 않을 겁니다. 상품을 팔면, 디자인을 입히는 건 당연한 거니까요. 네, 당연한 걸 여기에 오니 새삼 더 크게 느꼈습니다. 그러면서 '나는 내 글을 어떻게 보여주고 있나'하는 생각이 들었고요. PUBLY 리포트 빼고 제가 일상적으로 쓰는 글에 대한 반성입니다.

4분 분량

4분 분량