맥주와 사교의 꽃, 프리몬트 브루어리

일리노이에서 지낼 무렵, 추수감사절이 찾아오면 와인을 사들고 차로 두 시간 반 거리인 시카고에 올라가 친한 이들과 저녁을 함께하곤 했다. 실험실에서 일하던 시절엔 한국어는 고사하고 영어로도 별로 말을 하지 않는 날이 많았고, 때문에 반가운 사람들과 술잔을 기울이며 얼굴을 마주하고 밤새 환담을 나누는 하룻저녁이 그렇게 소중할 수 없었다.

많은 이들이 행복에 대하여 수많은 책과 논문을 써왔지만 단지, 좋은 사람들과 좋은 걸 먹고 마시며 좋은 이야기를 나눌 수 있는 삶이라면 행복의 조건으로 충분하지 않은가. 그런 생각을 하며 샴페인으로 돌아오는 차편에 몸을 싣곤 했다.

좋은 술을 장만하고 훌륭한 만찬을 차리더라도 혼자서는 즐길 수 없다. 좋은 맥주는 함께 나누는 사람들이 곁에 있을 때 최고의 풍미를 발휘한다. 그런 의미에서 프리몬트 브루잉 컴퍼니(Fremont Brewing Company, 이하 프리몬트 브루어리)는 맥주가 부르는 사교의 모범이라 할 수 있다.

프리몬트는 시애틀의 여러 지구 중 하나로, 다운타운에서 '레이크 유니온(Lake Union)'이라 이름 붙여진 작은 만의 서쪽 길을 따라 죽 올라가 바다 물길을 건너자마자 나타나는 곳이다.

곳곳을 지나치다 보면 지역 예술가들이 도시의 후원을 받아 지은 조형물이 유독 돋보이는데, 그중 다리 아래 엎드린 거대한 석조 트롤은 지역 주민들 뿐 아니라 관광객에게도 많은 사랑을 받고 있다.

관광객들이 즐거워하는 사이 턱을 괴고 바다를 내다보는 트롤 © 김서경

다리를 건너 강처럼 좁아드는 바다 물길 언저리를 따라 걷다 보면 프리몬트 브루어리의 간판과 마주친다. 시원스럽게 펼쳐진 앞뜰엔 수십 명이 함께 앉아 담소를 나눌 만한 큼지막한 목제 탁자와 그늘을 드리운 천막이 가득하다.

처음 이곳을 방문했을 땐 한기 도는 비가 뚝뚝 떨어지는 초겨울이었는데, 캄캄하기만 하던 길목을 종종걸음으로 달려 내려가다 돌아서자마자 한눈에 감겨드는 거대하고 따스한 불빛에 우뚝 멈춰 섰던 기억이 선연하다.

저녁나절의 프리몬트 브루어리 © 김서경

쌀쌀한 겨울도 좋지만, 역시 프리몬트 브루어리가 가장 빛나는 계절은 여름이다. 오후 여섯 시가 넘어도 잦아들지 않는 황금빛 햇살과 수평선을 따라 흐르는 요트 그리고 볼을 스치는 산들바람.

덕분에 브루어리 앞뜰은 수십 명이 훌쩍 넘는 사람들로 늘 북적거린다. 오래된 창고를 개조한 듯 천장이 높고 널찍하며 커다란 창문이 환한 브루어리는 미닫이문을 있는 대로 활짝 열어 놓고 손님들을 맞이한다. 맥주 탭이 늘어선 카운터 바로 옆에 길게 뻗어 있는 목제 계단참에 앉으면 맞은편 퀸 앤(Queen Anne)의 제방이 희미하게 보일 듯 말 듯하다.

위에서 내려다본 브루어리 앞뜰의 정경 © Zomato

프리몬트 브루어리에서는 안주를 팔지 않는다. 오직 맥주뿐이다. 카운터 뒤편에 걸린 흑판에 분필로 적혀 있는 드래프트 메뉴 중 하나를 골라 주문하면 그 자리에서 신선한 맥주를 내준다.

대신 술통 위에 놓인, 장정도 여럿 먹일 만한 크기의 함지박엔 언제나 프렛젤 과자가 가득 들어 있어, 곁에 쌓여 있는 스테인리스 종지에 원하는 만큼 퍼담아 먹을 수 있다.

근처 십 분 거리의 블루문(Blue Moon)에서 급한 대로 햄버거를 주문하거나, 아니면 (개인적으로) 세계 제일이라 부르고픈 홈그로운(HomeGrown)에서 허머스와 붉은 피망이 든 프랑스빵 샌드위치를 사다 곁들일 수도 있다.

다섯 종의 맥주 샘플러와 프렛젤 과자 © Julia Marshall

프리몬트 브루어리의 맥주에 대해 본격적으로 얘기해보자.

먼저 일 년 내내 판매하는 간판 맥주(Year Round)와 사계절 한정 맥주(Seasonal)가 있다. 그 외 임페리얼 시리즈(Imperial Series)와 배럴-에이지드 시리즈(Barrel-Aged Series), 코믹콘(Comic Convention; 만화와 관련된 대규모 박람회) 같은 행사에 맞춰 출시되거나 오레곤 지역에서만 판매하는 등, 특정 기간이나 지역에 한정된 스페셜 시리즈가 있다.

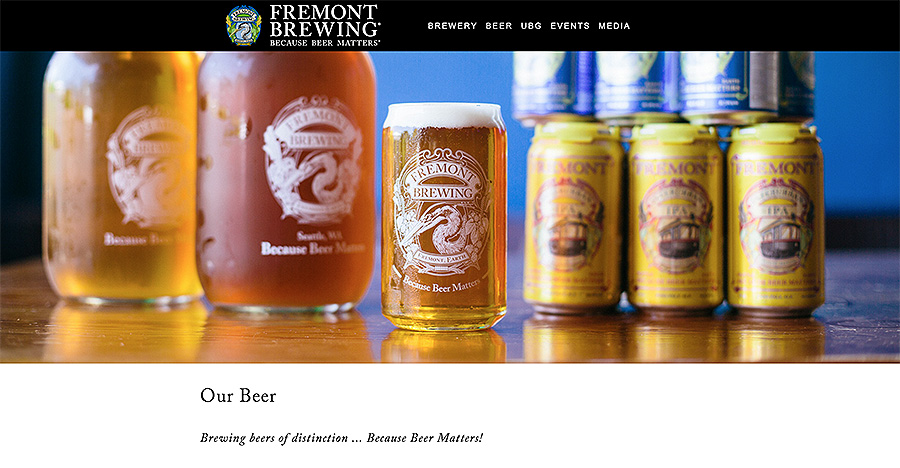

프리몬트 브루어리의 맥주들 © 프리몬트 브루어리

간판 맥주(Year Round)

사시사철 맛볼 수 있는 프리몬트의 간판 맥주로는 유니버설(Universale), 인터어반 IPA(Interurban India Pale Ale), 거르지 않은 밀맥주인 '방랑하는 밀' (Wandering Wheat), 세션 페일 에일 (Session Pale Ale), 이렇게 넷이 있다. 다들 페일 에일답게 IBU가 30을 웃돌며, 인터어반 IPA의 IBU는 무려 75를 자랑한다. IBU*가 20으로 가장 낮은 '방랑하는 밀' 맥주 역시 벨기에 스타일이라기보다는 오히려 미국식 페일 에일에 더 가까워서, 상대적으로 드라이하고 홉향이 강하다.

* IBU(International Bitterness Unit); 맥주에 쓴맛을 나타내는 방법의 하나로 맥주 또는 맥즙(Wort) 1리터당 이소-α-산(Iso-Alpha-Acid)이 몇 밀리그램 포함되는지 평가하는 표준적인 단위를 말한다. - PUBLY

사계절 한정 맥주(Seasonal)

사계절 한정 맥주로는 1월부터 3월 사이의 산뜻한 초봄 맥주인 77 프리몬트 셀렉트(77 Fremont Select), 아직 빗줄기의 자취가 선명한 4월부터 태양이 찬란한 8월 말까지 이어지는 여름의 꽃 프리몬트 서머 에일(Fremont Summer Ale), 산 너머 야키마(Yakima)에서 햇홉을 갓 수확하기 시작하는 9월에 맞춰 나오는 '밭에서 발효까지' (Field to Ferment), 그리고 10월부터 연말에 이르기까지 차츰 길어지는 밤과 더불어 끝으로 치닫는 해돌이(한 해)를 축하하는 '화톳불' 에일 (Bonfire Ale)이 있다.

프리몬트 샘플러. 서머 에일과 인터어반 IPA, '방랑하는 밀', 그 외 다른 맥주들 © Maggiory Davila

특히 지금처럼 하늘에 구름 한 점 없는 여름날, 태양의 열기가 정수리를 쪼갤 기세로 내리꽂히는 오후엔 종종 서머 에일 생각이 난다. 차가운 이슬이 송송 박힌 잔에 가득 담긴 옅은 황금빛 홉향을 죽 들이키고 나면 등을 적시는 땀줄기도 잠시 멎는다. 이 서머 에일을 마실 때면 언제나 사람들과 함께였다. 프리몬트 브루어리에서 가까운 친구의 생일을 축하할 때, 행사가 열린 헨리 미술관 앞뜰에서 동료들과 함께, 혹은 하루 일과를 마치고 조촐하게 갖는 해피아워 자리에서.

유니버설과 인터어반 IPA 역시 서머 에일 못지않게 이런저런 학교 행사나 모임에서 자주 모습을 드러내는 맥주다. 시애틀 지역에서 크래프트 브루어리가 일정한 규모를 유지하며 자생할 수 있는 건, 도시에 자리한 큰 기관과의 연계 등 지역 내 소비가 활발하기 때문이 아닐까 짐작해 본다.

임페리얼 시리즈 (Imperial)

한편 임페리얼 시리즈의 필두를 장식하는 건 오트밀 스타우트인 다크 스타 임페리얼(Dark Star Imperial Oatmeal Stout)로, 묵직한 초콜릿향이 인상적이다. 에일의 몰트 향을 선호하는 탓에 개인적으로는 가장 달갑게 느껴지는 맥주이기도 하다. 그다음으로 시스터와 브라더, 그리고 윈터 에일이 잇따른다. 모두 곧 다가올 계절을 위한 맥주들이다.

가을 구름이 눈부신 여름을 덮어 가리고 오후 네 시면 땅거미가 지는 겨울이 오더라도 여전히, 프리몬트 브루어리는 따뜻한 불빛과 겨울 에일로써 가까운 이들과의 좋은 시간을 지켜주리라.

축제는 끝나지 않았다 - 브라우어즈 카페의 겨울과 여름

브루어리에서 나와 왼편에 제방을 두고 서쪽으로 나아가면 바닷길을 가로지르는 큰 다리가 나오며 본격적으로 프리몬트 거리가 시작된다. 성큼 한 걸음을 내딛는 레닌 동상과 대낮에도 떠 있는 토성이며 작은 별들을 지나쳐 왼쪽으로 나지막하게 이어지는 비탈길을 내려가면 나오는 브라우어즈 카페(Brouwer's Cafe)는, 겨울엔 발리와인이 맛있고 여름엔 '사이다(Cider)'라 불리는 사과술이 맛있는 벨기에식 주점이다.

발리와인이라면, 도수가 높다. 알코올 함량(ABV%)이 보통 9에서 10을 훌쩍 넘어가니, 웬만한 에일이나 라거의 두 배에 달한다. 높은 도수엔 대개 강한 단맛과 짙은 몰트향이 잇따른다. 한 파인트(미국 단위로 16 온즈, 약 473ml)를 한 잔으로 셈하는 다른 맥주들과는 달리 발리와인은 4 온즈(약 117ml)에서 6 온즈(약 177ml) 정도 들어가는 자그맣고 볼록한 잔에 내준다.

구름이 한창 불어나는 늦가을, 비가 뚝뚝 듣는 저녁 묵직한 쇠고리가 걸린 문을 밀며 들어가 이층 난간을 따라 늘어선 자리에 앉자, 웨이터가 수십 종의 발리와인이며 에일의 이름이 작은 글씨로 빽빽하게 적혀 있는 메뉴를 건네줬다. 동행은 색이 짙은 영국식 발리와인을, 나는 벨기에식 앰버 에일을 주문했던 기억이 난다.

브라우어즈 카페에서의 한 잔 © 김서경

나중에 알게 된 사실이지만, 이곳에서는 비어페스트에 등장했던 로셰포르(Rochefort)와 오르발(Orval) 등 트라피스트 에일과 세인트 베르나두스(St. Bernadus), 우드 비어젤(Oud Beersel) 등 이름난 벨기에 양조장의 간판 맥주 시리즈 거의 대부분을 취급하고 있었다.

비어페스트에서 맛보고 관심을 갖게 된 벨기에 맥주가 있다면 이곳에서 다시 주문하거나, 같은 양조장의 다른 맥주를 마셔볼 수도 있다.

축제는 끝났지만

끝나지 않은 셈이다.

행사를 통해 느끼고 알게 된 맛의 진폭을 한 개인의 취향으로 좁혀가는 과정은, 행사에 등장한 맥주를 취급하는 지역 브루어리와 주점 덕분에 비로소 가능하다.

문득 코엑스에서 매년 열리는 국제와인 및 주류박람회가 떠올랐다.

주류박람회라 불리긴 하지만 여전히 와인의 비중이 다른 주류에 비해 상대적으로 큰 데다, 타겟으로 하는 방문객 역시 유통 및 도소매 바이어, 주류 생산 및 수입사, 관련 업계 전문가 등으로, 단지 맥주 맛이 궁금한 일반인이 맘 편히 들러볼 만한 분위기라 하기엔 어려웠다. 특히 2012년 이전엔 한국을 기반으로 하는 소규모 크래프트 맥주 업체나 주점은 거의 찾아볼 수 없었다. 설령 행사에 참여하여 몇몇 맥주를 맛보더라도, 같은 맥주를 일상에서 다시 즐길 가능성은 매우 낮았던 것이다.

현재 한국 크래프트 맥주 시장이 점차 그 규모를 늘려가고 있다는 사실을 감안할 때, 맥주만을 주력으로 하는 행사 역시 충분히 가능하지 않을까. 또한 행사에서 맛본 맥주를 서울이나 부산, 대구 등 특정 지역에 뿌리를 둔 크래프트 맥주업체 및 주점에서 선보이는 방식을 통하여, 행사를 통해 맥주에 관심을 갖게 된 이들을 새로운 고객으로 흡수할 수 있지 않을까, 생각해본다.

여름이 오면 발리와인은 가뭇없이 사라지고 사이다와 페일 에일이 그 자리를 대신한다. 이제 사람들은 램프 불빛이 아늑한 이층 좌석으로 올라가는 대신 볕이 잘 드는 안뜰(Patio)로 나간다. 얼마 전 친구 여럿과 함께 이사를 마치고 땀을 닦으며 한잔한 데도 이곳, 브라우어즈 카페였다.

유독 더운 날이라 다들 앞다투어 드래프트 사이다를 주문했다. 레드 탱크(Red Tank)의 사워 체리(Sour Cherry)는 적당히 향긋하고 산뜻하여 부담 없는 낮술에 적격이었다. 한편 도멘 파밀리알 루이 뒤퐁(Domaine Familial Louis Dupont)의 에티엔느 뒤퐁(Etienne Dupont) 시리즈는 가지에 달린 채 얼었다 녹은 겨울 사과의 맛처럼 달고 콤콤하며 짙었다.

네 잔의 사과술과 한 잔의 IPA. 왼편 가장 붉은빛 파인트 잔이 레드 탱크, 이후 시계 방향으로 에티엔느 뒤퐁, 티어튼, 사를 사이더리 그리고 탠저린 소울 스타일 순이다 © 김서경

티어튼(Tieton)의 사이다는 초여름 갓 익은 사과즙을 짜낸 듯 신선하여 큰 잔으로 들이킬 만했고, 내가 고른 사를 사이더리 드 라 브리끄(Sarl Cidery de la Brique)의 시드르 부셰 드 노르망디(Cidre Bouche de Normandie)는 갓 수확해 통에 담긴 햇사과처럼 잘 다듬어져 매끈하고 활기찬 맛이었다.

마지막 한 명이 고른 IPA는 샌디에이고에 위치한 그린 플래시 브루어리(Green Flash Brewery)의 탠저린 소울 스타일(Tangerine Soul Style)로, IBU가 75로 높은데도 상쾌한 시트러스 향이 놀라운 페일 에일이었다.

점심 무렵이니 식사도 놓칠 수 없다. 벨기에풍 맥주엔 벨기에식 요리가 적격이다. 감자튀김과 홍합 요리, 벨기에식 미트볼, 전통 스튜인 스투플리(Stooflvlees) 등을 맛볼 수 있다. 벨기에식 미트볼은 흔히 생각하는 토마토 소스 대신 맥주와 다진 양파, 파슬리 등 향신료를 넣어 걸쭉하게 끓여낸 소스에 담겨 나온다.

브라우어즈의 스투플리는 사운드 브루어리(Sound Brewery)의 두벨(Dubbel)과 쇠고기, 베이컨이 재료로 들어가며, 넉넉한 양의 감자튀김이 깔려 나온다.

고기가 듬뿍 든, 알 굵은 미트볼. 적당한 바디감에 홉향이 쌉쌀한 앰버나 브라운 에일을 곁들여도 잘 어울린다. © 김서경

계절이 가도록 변함없이,

좋은 사람들과

좋은 것을 먹고 마시며

좋은 얘기를

나눌 수 있는 삶

프리몬트 브루어리와 브라우어즈 카페는 그러한 삶을 가능케 하는 토대의 한 부분이나 다름없었다. 친구들과 맘 편히 찾아가 여러 다양한 맥주를 맛보며 즐길 수 있는 비어페스트의 분위기는 시애틀 일대의 크래프트 맥주 업체나 주점이 지닌 분위기와 더불어 자연스럽게 만들어졌던 것이다. 특정 전문업체나 기관 위주로 지역문화를 고려하지 않은 채 주도하는 행사와는 차이가 날 수밖에 없다.

사람들이 만들어가는 '여기, 이곳'의 삶과 동떨어진 일회성 행사로는 좋은 마실거리 문화를 가꿔나가기에 충분치 않다. 맥주 역시 예외는 아니다.

이 글에서 소개한 맥주에 대한 정보가 더 궁금하시다면.

UniversAle (American Pale Ale)

Interurban (American IPA)

Summer Ale (American Pale Ale)

77 Fremont Select (American Pale Ale)

Bonfire Ale (Winter Warmer)

Dark Star Oatmeal Stout (Oatmeal Stout)

Winter Ale (Winter Warmer)

Sister (American Double/Imperial IPA)

Brother (American Double/Imperial IPA)

ㅡ

[시애틀 맥주축제에서, PUBLY 맥주파티까지]

오는 9월 28일 성수동에서 공수한 '시애틀 느낌의 맥주'를 PUBLY 회원분들과 마시는 자리가 열립니다.

시애틀 비어페스트에 다녀온 저자가 전하는 미 북서부의 맥주 이야기도 만나보세요.

프로젝트 바로가기